김득신은 42세가 되어서야 비로소 말단 관직인 숙녕전 참봉이 되었습니다.

그러나 뜻을 펼치기에 숙녕전 참봉은 충분치 않은 자리였고 김득신 자신도 맡은 일을 탐탁지 않게 생각했습니다.

얼마나 고민이 많았던지 이런 글귀를 남기기도 했습니다. '저무는 봄 날 궁궐에서 숙직하다 보니, 돌아가고픈 마음 성난 말처럼 날뛰는구나.'

결국 김득신은 참봉직을 곧 내려놓고 고향으로 돌아간 후 20년 간 공부에 전념했습니다.

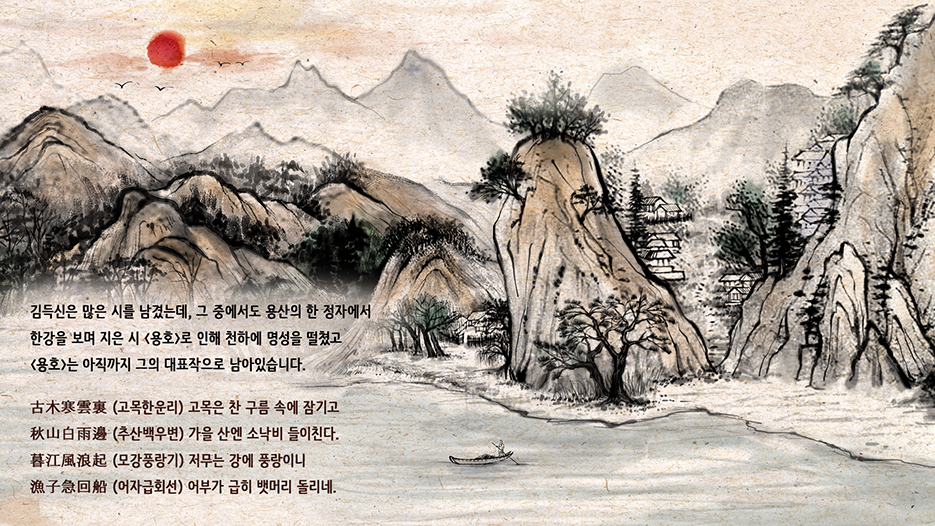

김득신은 많은 시를 남겼는데, 그 중에서도 용산의 한 정자에서 한강을 보며 지은 시 〈용호〉로 인해 천하에 명성을 떨쳤고 〈용호〉는 아직까지 그의 대표작으로 남아있습니다.

古木寒雲裏 (고목한운리) 고목은 찬 구름 속에 잠기고 秋山白雨邊 (추산백우변) 가을 산엔 소낙비 들이친다. 江風浪起 (모강풍랑기) 저무는 강에 풍랑이니 漁子急回船 (어자급회선) 어부가 급히 뱃머리 돌리네.

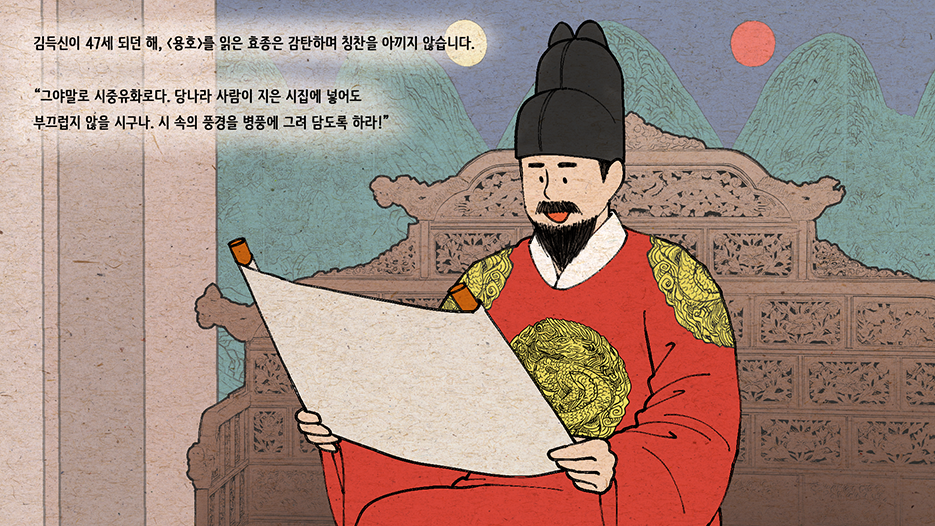

김득신이 47세 되던 해, 〈용호〉를 읽은 효종은 감탄하며 칭찬을 아끼지 않습니다. "그야말로 시중유화로다. 당나라 사람이 지은 시집에 넣어도 부끄럽지 않을 시구나. 시 속의 풍경을 병풍에 그려 담도록 하라!”